2026年作为“十五五”规划开局之年,超长期特别国债深度承接规划核心目标,以“规划定方向、资金保落地”为联动机制,聚焦“新质生产力培育”与“安全能力建设”,为国家重大项目提供资金支持。

超长期特别国债支持“两重”建设(国家重大战略实施+重点领域安全能力建设),是党中央着眼强国建设全局作出的重大决策部署,兼具逆周期调节与跨周期发展双重功能。这一政策始于2024年,当年发行1万亿元专项支持重大战略与安全领域,2025年规模扩容至1.3万亿元(其中8000亿元投向“两重”项目),2026年作为“十五五”规划开局之年,发行规模有望突破1.5万亿元,“两重”建设资金占比或提升至1万亿元。

与常规财政工具相比,超长期特别国债具有三大制度优势:一是期限匹配性,20年、30年、50年期品种精准对接重大项目长建设周期需求,摊薄资金成本;二是责任明晰性,全部列为中央财政赤字,还本付息由中央承担,不增加地方偿债压力;三是投向精准性,通过动态调整支持领域,确保资金聚焦国家核心需求。

2026年“两重”项目申报严格遵循“规划定方向、资金保落地”原则,形成“国家战略—专项规划—项目清单—资金配置”的传导链条。国家发改委明确要求,申报项目必须纳入“十五五”规划核心任务体系,重点衔接六大领域:高水平科技自立自强、城乡融合发展、区域协调发展、粮食能源安全、人口高质量发展、美丽中国建设。

从实践来看,这种衔接体现为三类项目导向:一是跨区域标志性工程,如西部陆海新通道、国家水网骨干工程等战略载体;二是阶段性攻坚项目,如“三北”工程攻坚、长江流域生态修复等中长期任务;三是民生短板补强项目,如保障性住房、养老托育设施等。2025年提前下达的1000亿元“两重”项目清单中,城市地下管网、老旧小区改造等城市更新项目占比达40%,印证了规划衔接的落地成效。

“两重”建设与新质生产力培育形成“载体—动能”互促关系,2026年申报明确要求项目嵌入创新驱动设计。具体体现为三个方向:

1、技术攻坚载体化:在“产业链供应链安全”领域,支持集成电路设备、量子精密测量仪器等“卡脖子”技术的中试平台建设,单个项目最高可获总投资60%的资金支持;

2、传统基建智能化:在交通物流领域,推动铁路信号系统国产化升级、港口自动化码头改造,2025年此类项目已占“两重”设备更新资金的35%;

3、未来产业基础设施化:将低空经济起降场、氢能储运管网等纳入“新兴领域改造”范围,要求项目同步配套技术研发中心。

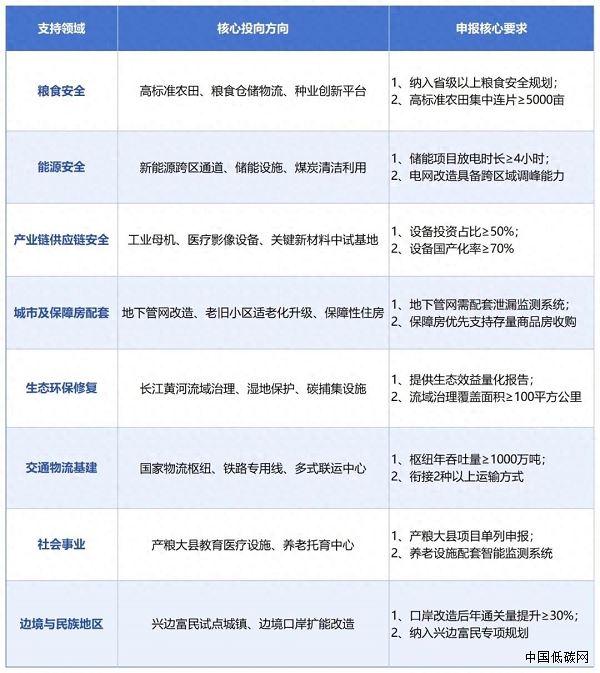

2026年“两重”项目延续“战略导向+安全底线”的筛选逻辑,明确八大支持领域及具体投向要求,各类项目需满足差异化标准:

2026年“两重”项目资金支持延续“分类分档、动态调整”原则,根据项目公益性强度、战略重要性实行差异化补助政策:

资金分配实行“项目质量优先、区域适度平衡”机制。2025年第二批申报数据显示,项目审核通过率仅14%,其中长江经济带、西部陆海新通道等战略区域项目通过率达28%,显著高于全国平均水平。

“两重”国债资金需与中央预算内投资、地方专项债、政策性金融工具形成“组合拳”,具体协同模式如下:

1、层级互补:中央预算内投资优先支持前期工作成熟的项目,国债资金承接后续建设,2025年提前下达的1000亿元中央预算内投资已撬动3倍国债资金跟进;

2、功能分工:国债资金投向公益性部分(如地下隐患管线维修),专项债投向有收益部分(如管网配套商业设施),湖北荆州智慧城市项目通过此模式实现资金占比优化(国债30%、专项债40%、社会资本30%);

3、风险共担:政策性银行提供配套贷款,利率较LPR下浮15-25个基点,要求项目资本金比例不低于20%,其中国债资金可充抵资本金的50%。

2026年“两重”项目申报实行“跨年度储备、分批次申报”机制,核心时间节点与任务如下:

1、储备筹备期(2025年9-10月):完成项目可研编制、规划符合性审查,纳入省级三年滚动项目库,广东、江苏等省份要求9月底前完成储备入库;

2、材料申报期(2025年11-12月):通过国家重大建设项目库线上填报,提交立项批复、用地预审、环评公示等12项核心材料,线下同步报送纸质版至省级发改委;

3、审核反馈期(2026年1-2月):国家发改委联合财政部进行合规性初审,2月底前反馈补正意见,补正窗口期仅15个工作日;

4、额度下达期(2026年3-4月):确定项目清单并下达资金,要求6月底前开工建设,年内形成不低于70%的实物工作量。

申报材料需突出“战略契合性、实施可行性、效益可量化”三大核心,关键要件撰写要求如下:

国家层面审核聚焦四大维度,各维度权重及攻坚策略如下:

1、合规性审核(权重40%):重点核查投向领域、前置手续、资金用途三大合规性。攻坚策略:委托专业机构开展合规性自查,参照2025年驳回案例库(如房地产关联项目、楼堂馆所项目)进行风险排查;

2、成熟度审核(权重30%):评估前期工作完成度与开工条件。攻坚策略:提前与自然资源、生态环境部门对接,采用“并联审批”模式缩短手续办理周期,上海旧改项目通过此模式将前期周期压缩至3个月;

3、战略契合度(权重20%):量化项目对重大战略的支撑作用。攻坚策略:编制“战略贡献评估表”,如粮食安全项目测算亩均产能提升幅度,能源项目核算碳排放削减量;

4、效益可持续性(权重10%):分析经济、社会、生态综合效益。攻坚策略:引入成本效益分析法,准公益性项目需提供未来5年运营收益预测,确保资金闭环。

2025年申报数据显示,采用“合规自查+战略量化+效益测算”组合策略的项目,审核通过率较平均水平高出42%。

结合地方实践,“两重”项目资金拼盘可采用三类典型模式,适配不同项目属性:

1、公益主导型(纯公益性项目):国债资金(60%-80%)+ 中央预算内投资(10%-20%)+ 地方财政配套(10%-20%)

具体案例:长江荆江段(湖北荆州)生态修复项目(总投资 5.2 亿元)

2、收益平衡型(准公益性项目):国债资金(30%-50%)+ 地方专项债(20%-40%)+ 社会资本(10%-30%)

具体案例:深圳市龙华区地下综合管网更新项目(总投资 10.3 亿元)

3、产业驱动型(战略性产业项目):国债资金(15%-30%)+ 政策性贷款(30%-40%)+ 企业自筹(30%-50%)

具体案例:上海市临港新片区半导体高端设备中试基地项目(总投资 20.5 亿元)

国债资金实行“全流程穿透式监管”,使用过程需遵循三大规则:

结合政策导向与地方禀赋,不同区域需针对性设计申报策略:

1、政策理解偏差风险:误将“两新”领域设备更新项目纳入“两重”申报。应对:对照国家发改委《2025年“两重”项目申报指引》,结合2026年补充通知,明确“两重”与“两新”的边界(“两新”侧重消费端升级,“两重”侧重战略端保障);

2、前期手续瑕疵风险:用地预审未避开生态红线。应对:委托测绘机构开展红线勘定,提前与自然资源部门沟通,采用“选址优化+生态补偿”方案化解冲突;

3、资金拼盘不完整风险:自筹资金无落实证明。应对:与银行签订意向贷款协议,或引入政府产业基金,提供出资承诺函作为佐证。

1、资金挪用风险:将国债资金用于其他项目垫付。应对:建立资金专账管理,实行“月报表+季核查”,委托第三方机构进行资金使用审计;

2、进度滞后风险:因设备采购延迟导致开工延误。应对:提前开展设备市场调研,与供应商签订意向采购协议,预留3个月以上采购周期;

3、绩效不达标风险:节能、减排等指标未达预期。应对:在项目实施中嵌入过程监测,委托专业机构动态评估,及时调整技术方案。

2026年超长期特别国债“两重”项目申报,本质是国家战略落地与地方发展需求的精准对接。对于申报主体而言,需把握三大核心逻辑:在战略认知上,紧扣“十五五”规划与新质生产力培育的双重导向;在实操层面,严控前期手续成熟度与资金拼盘合规性;在策略设计上,结合区域禀赋打造差异化项目亮点。

相关新闻

相关推荐

![]() 精彩推荐

精彩推荐